遺言 相続

相続登記の義務化 焦らないで

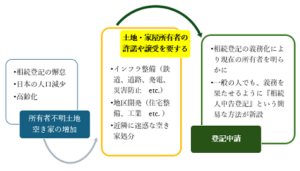

相続登記義務化が話題です。所有者不明土地や空家があれば、土地の活用、鉄道敷設、地区開発などに支障が出ることと、近隣への影響もあるためにその解決法の一つとしての義務化です。そのため、自分でもできるように「相続人申告登記」という簡易な方法が新設されました。

令和6年3月施行 戸籍の広域交付 ・基本知識「遺言執行者は誰がなれる」

令和6年3月1日から、戸籍法改正により戸籍等の広域交付がなされています。注意点がいくつかありますので事前の確認が必要ですが、相続人には便利になるでしょう。また、遺言執行者は誰がなれるか。執行者が指定されていなくても相続人でできる遺言手続きの内容が一般的です。但し、争いが無いことが前提と理解すると安全でしょう。

終活 遺言だけでは足りない?!

遺言さえ作っておけば大丈夫? 御希望の内容によっては、それでは希望の実現ができないことがあります。自分の死後のこと、後になって「やっておけば良かった」と後悔しても間に合いません。死後事務委任、信託、遺贈、その他の手段を組み合わせることが必要なケースもあります。

終活 話し合っておく 葬儀・遺言・相続

年末年始で親しい人が集まるとき。遺言、相続、尊厳死。寄付、推定相続人の廃除、子の認知。予め話し合い、説明して理解してもらいましょう。前触れなしにいきなりでは、いざという時にトラブルが起きやすくなります。争いを回避し、自分の望むように人生をまとめたいものです。

行政書士と司法書士はどう違うのか~士業のそれぞれ

行政書士と司法書士の違いは何? 弁理士、弁護士、社会保険労務士、公認会計士、税理士。どこの誰に相談すればいいのか、御相談者が悩む必要はありません。当事務所ではワンストップサービスにより適法に、より良い結果をだすように協力する各士業と連携して最後まで通して進行します。

延命措置・延命治療を“受けたい”人の準備

延命治療、延命措置にも利点があるはずです。延命治療を受けたい人もいらっしゃいます。延命治療を受けたい、特定の治療を受けたい、など本人の意思を、いざというときに証明するために何を準備するのか。今回は「終末期の医療に関する事前指示書」についてです。

事実婚? 法律婚? 相続での比較

役所に婚姻届を提出しない、事実婚(内縁)の関係も多くいらっしゃいます。理由はそれぞれですが、その事実婚を証明できるように準備しておくことで、遺産以外でも役立つ場面があります。遺族年金等の受給にも役立つでしょう。事実婚(内縁関係)を証明する方法や根拠を御紹介しています。

キーパーソン 「遺言執行者」とは ~誰が遺言を実行してくれる~

「遺言執行者」は重要な役割です。遺言さえ作っておけば安心、ということではありません。信頼できる人に「遺言執行者」に就任してもらい、自分の遺言の内容を実行してもらうことが必要。専門家であれば遺言執行に伴う各機関の手続き事務、必要になれば遺産分割協議書作成などスムーズに実行することが可能です。

『相続土地国庫帰属制度』は本年4月27日スタート

相続土地国庫帰属制度がいよいよ本年4月27日にスタートします。但し、相続不動産ならば何でも国へ、ということが可能になる制度ではありません。今回は対象となる土地、負担金や申請手数料など、誤解しやすいポイントを御説明しています。